ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R6 の撮影で絶対に失敗したくないときの設定

こんにちは。satoです。

今回は、ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R6 の撮影で絶対に失敗したくないときの設定について書いてみようと思います。

僕が使っているカメラが Canon EOS R6 なので、「マルチコントローラー」とか「TVモード/AVモード/FVモード」といった Canon 独自の名称を使っていますが、他メーカーのカメラでも方法論は変わらないので、SONYユーザーやNikonユーザーの人はそのあたりを自分用に置き換えて参考にしてみてください。

写真撮影における「失敗」とは?

写真撮影において「失敗」というと、こんなものがありますね。

- ピントが合っていない

- ブレている(手ブレ・被写体ブレ)

- 白飛び・黒潰れしている(露出が合っていない)

それぞれについてその原因と解決方法を見ていきましょう。

そして最後に、それらの失敗要因をまとめて解決する方法をご紹介します。

ピントが合っていない

MFなら、純粋に撮影者のミスや精度の問題か、あるいはカメラの故障という可能性もあります。

ただ、今回はMFではなくAFを使う前提で話していきます。

ピントが合わない原因

AFの場合、「(目的の被写体に)ピントが合っていない」ということはつまり、「目的の被写体以外のものにピントが合ってしまっている」ということ。

これは、AFの被写体検出がうまくいっていないということです。

ピントを合わせるには

顔検出・瞳追従AFの測距開始点を固定する

顔検出や瞳追従の使用時によくあることですが、何人かの人がいる状況で顔検出や瞳追従を使うと、目的の被写体以外の人を捉えてしまうことが結構あります。

そういうときはマルチコントローラーの左右でフォーカス対象を変更していったり、タッチパネルも併用してピントを合わせたい被写体を選択する必要があります。

でも、マルチコントローラーをカチカチと操作したり、撮影ポジションから手を離してタッチパネルを操作したりするのは結構ストレス。

そんなときは、「顔検出・瞳追従時のサーボAF開始測距点」を「AUTO」以外に設定しておくといいです。

この2種類だ。

- 顔検出・瞳追従時に設定した開始測距点

- 1点AF・ゾーンAF時に設定した測距点

これをすることで任意の位置からAFを開始することができるので、撮りたい被写体を測距点に合わせた状態でAFを開始するだけで、すぐに目的の被写体にピントが合ってくれます。

1点AF、スポット1点AFを使う

被写体が静止した状態なら、1点AFやスポット1点AFを使うというのもいい方法です。

1点AFのいいところは、なんといっても「狙ったところにピンポイントでフォーカスを合わせられる」ということですね。

顔検出・瞳追従は便利なので、どうしても常にこの機能をオンにしがちですが、場合によっては1点AFのほうが上手にピントを合わせられることもあるので、臨機応変に使い分けるといいと思います。

どうしてもピントが合わなければ故障を疑う

AFの場合でも、あまりにもピントが合わないとしたらカメラの故障という可能性があります。

あまりにも挙動が怪しかったら、一度メーカー修理に出してみることをおすすめします。

ブレている(手ブレ・被写体ブレ)

手ブレ・被写体ブレの原因

手ブレ・被写体ブレの原因は、「シャッタースピードが遅い」ということです。

カメラは、シャッターが開いている間中ずっと、レンズ→センサーが捉える光の情報を記録し続けています。

だから、被写体が動いたりカメラが動いたりすれば、その動きも光の情報として記録してしまいます。

手ブレ・被写体ブレを防ぐには

シャッタースピードを速くする

手ブレ・被写体ブレを防ぐには、「シャッタースピードを速くする」のが確実な方法です。

例えばカメラを固定して、右から左に歩いている人を撮影したとして、その被写体が1秒の間に動く距離と0.01秒の間に動く距離はまったく違いますね。

1秒間の光の動きを全部記録するか、0.01秒という瞬間の光を記録するかということだからわかりやすいかと思います。

目安としては、シャッタースピード1/200秒以上で、動きの少ない被写体であればだいたいブレずに撮影できます。

遊び回るこどもや動物、あるいは自動車や電車といった動きの速い被写体の場合は、1/500秒や1/1000秒、あるいはそれ以上の高速シャッターが必要な場合もあります。

三脚を使う、カメラを固定する

これは手ブレ、つまり被写体ではなくカメラが動くことによってブレてしまう場合の対処法ですが、三脚を使ったり、周囲にあるものの上にカメラをおいたりして、カメラを固定する方法です。

風景写真など、被写体ブレを心配しなくていい撮影であれば、多少シャッタースピードが遅くてもこういった方法でカメラを固定すれば大丈夫な場合もあります。

白飛び・黒潰れしている(露出が合っていない)

露出が合わない原因

露出は、「シャッタースピード」「絞り」「感度(ISO)」の3つの値を決めることで確定します。

白飛びしてしまう場合は、「シャッタースピードが遅い」「絞りが開きすぎている」「感度が高すぎる」のどれかが原因、

黒潰れしてしまう場合は、「シャッタースピードが速い」「絞りが絞られすぎている」「感度が低すぎる」のどれかが原因です。

露出を合わせるには

「シャッタースピード」「絞り」「感度(ISO)」を確実に設定する

マニュアルモードでの撮影では、「シャッタースピード」「絞り」「感度(ISO)」を確実に設定します。

オートモードを使う

「シャッタースピード」「絞り」「感度(ISO)」のうち1つか2つ、あるいは全部をカメラ任せにしてオートで撮影することで、極端な白飛びや黒つぶれは防ぐことができます。

撮影の失敗は人為的ミスによるものがほとんど

撮影の失敗というのは、もちろんカメラ側の精度の問題や故障のケースもゼロではないですが、基本的には撮影者が適切な設定をできていないという要因によるものです。

であれば、面倒な設定はもうカメラにお任せしてしまって、撮影者は被写体とのコミュニケーションや周囲への気配り、構図の検討に集中してしまうほうがいい場合もあります。

自分でひとつひとつ設定して、思い通りの写真が撮れたときの嬉しさというのもあるので、そういう撮影はまた別の話ですが。

例えばイベントの記録撮影だったり、瞬発的に撮影しなければならないケースではそうも言っていられません。

全部を解決して撮影の失敗を極限まで減らす方法

さて、ここまでが前置きで、ここからが本題です。

ここまでに書いてきた失敗を全部解決して、撮影の失敗を極限まで減らす方法をお伝えします。

それは、「オートモードで撮影する」ということです。

でも、単にオートモードで撮ればいいわけではありません。

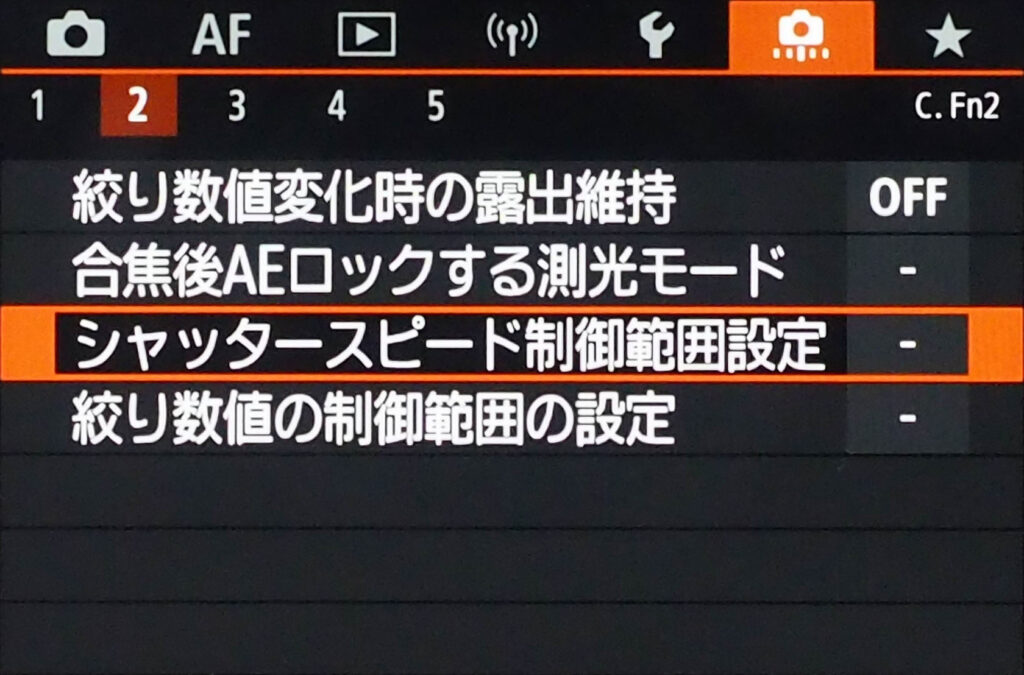

「シャッタースピード制御範囲設定」した上でAV/FV/Pモードで撮影する

単にオートモードで撮影してしまうと、感度を低く保とうとしてシャッタースピードが遅くなり、手ブレや被写体ブレを起こしてしまうことがあります。

そこで、「感度は上げていいからシャッタースピードはこれ以下に下げないで」という設定をしてあげるのです。

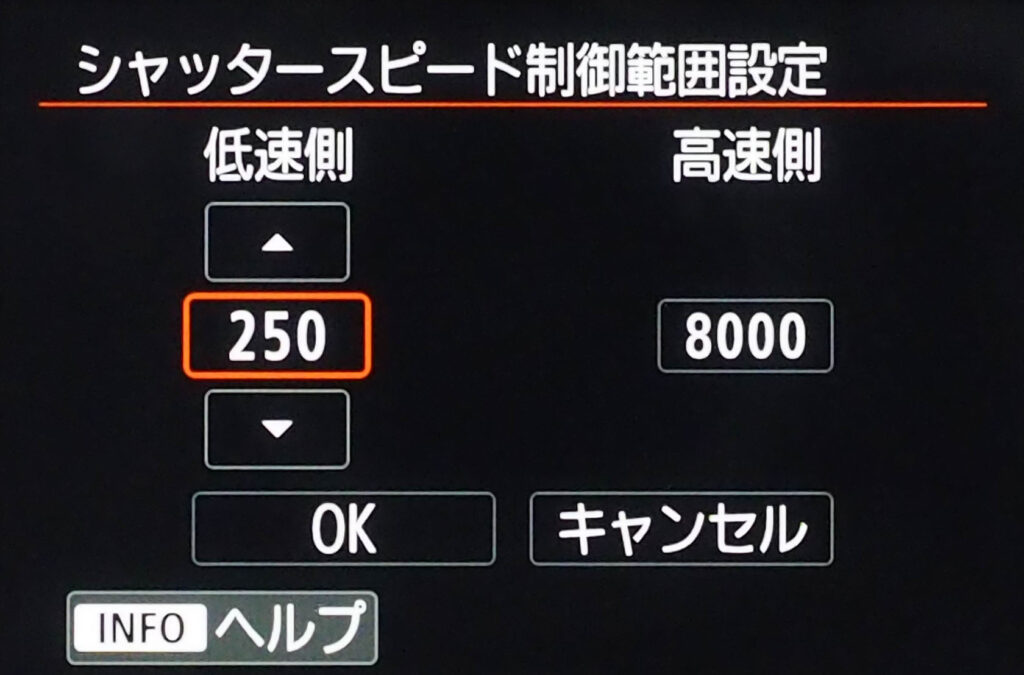

Canon EOS R6 の場合、シャッタースピード制御範囲設定の低速側は以下の18種類から選択できます。

Canon EOS R6 でシャッタースピード制御範囲設定の低速側に設定できるシャッタースピード

| 30秒 | 15秒 | 8秒 | 4秒 | 2秒 | 1秒 |

| 0.5秒 | 1/4秒 | 1/8秒 | 1/15秒 | 1/30秒 | 1/60秒 |

| 1/125秒 | 1/250秒 | 1/500秒 | 1/1000秒 | 1/2000秒 | 1/4000秒 |

なので、だいたいの場合で手ブレ・被写体ブレを防ぐことができる目安の1/200秒より少し速い1/250秒を低速側の限界値として設定してあげましょう。

これで、どんな場合でもシャッタースピードが1/250秒より遅くなることはありません。

被写体が止まっていてくれる撮影では、もう少し遅いシャッタースピードでもOK。

そのあたりは状況に応じて変更しましょう。

ただ、少なくとも手ブレしない程度のシャッタースピードに留めておかないと意味がありません。

ポイントは「TVモードは使わない」こと

TVモードはシャッタースピード優先モードのことで、シャッタースピードを手動で設定して、それ以外の設定をカメラに任せるモード。

日陰や日向が混在する屋外や、照明の具合が変わる室内では、シャッタースピード固定のままでは明るさの変化に対応しきれず、白飛びや黒潰れが発生してしまう場合があります。

だから、手ブレ・被写体ブレをしない範囲で、シャッタースピードもカメラに任せてしまうほうが安心というわけです。

要は「人為的なミスで失敗するのであれば、カメラに任せて失敗を減らそう」ということです。

そう言ってしまえるくらい最近のカメラは高性能だし、失敗したくない場面ではより確実性の高い方法を取ればいいですよね。

というわけで今回は、ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R6 の撮影で絶対に失敗したくないときの設定をご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

読んでくださったあなたの参考に少しでもなれば嬉しいです。

それではまた次回。